© ansa

© ansa

La strage fu il più grave atto terroristico avvenuto in Italia nel secondo Dopoguerra, al culmine della strategia della tensione. Un sabato tragico e incancellabile

© ansa

© ansa

Sono le 10:25 del 2 agosto 1980 quando una valigia piena di tritolo e T4 esplode nella sala d'aspetto della seconda classe della stazione di Bologna, lasciando a terra 85 morti e 200 feriti. La deflagrazione colpisce in pieno il treno Ancona-Chiasso, in sosta sul primo binario e fa crollare una trentina di metri di pensilina, oltre alle strutture sopra le sale d'attesa. La strage di Bologna è stata il più grave atto terroristico avvenuto in Italia nel secondo Dopoguerra, al culmine della strategia della tensione. E molto, ancora oggi, non è stato ancora chiarito.

In un primo momento si parla di un incidente: l'esplosione sarebbe stata causata dallo scoppio una caldaia. L'ipotesi però non regge a lungo, anche perché nel punto dell'esplosione non ce ne sono, e in poche ore lascia il passo alla certezza dello scenario più temuto: l'attentato terroristico con una bomba ad alto potenziale.

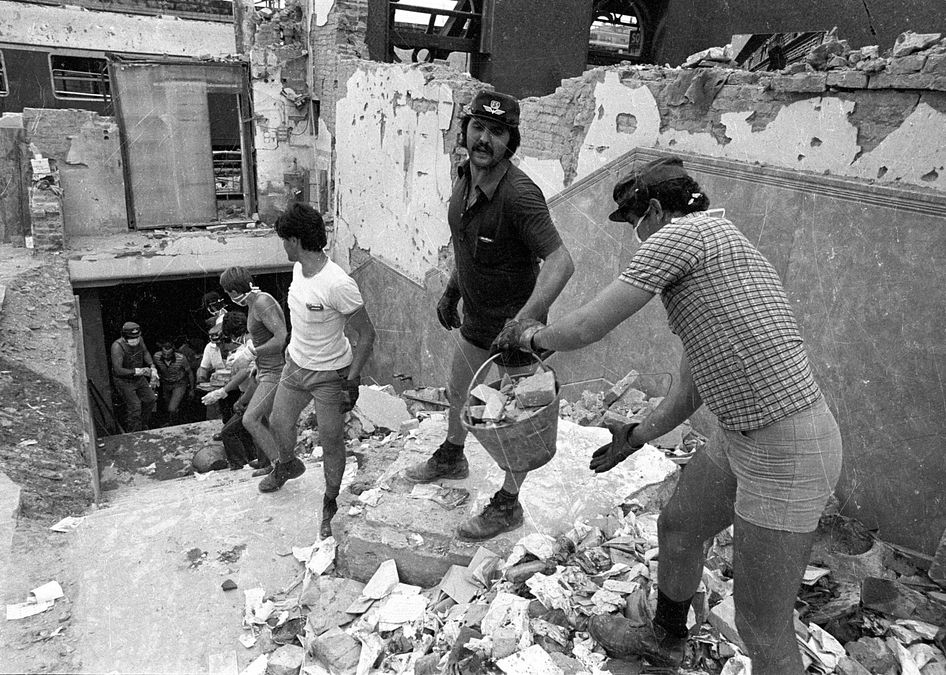

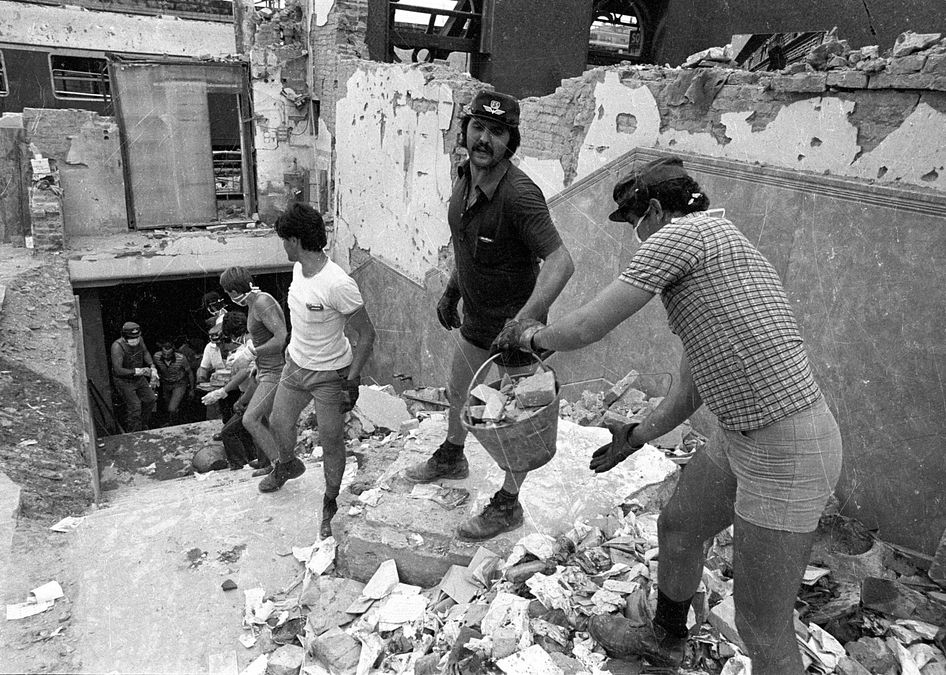

Da subito, senza soste e per ore, si mettono all'opera sanitari, vigili del fuoco, forze dell'ordine, Esercito, volontari, alla ricerca di vite da soccorrere e da salvare. Una catena spontanea che in pochissimo tempo rimette in moto una città che stava "chiudendo per ferie". Saltano le linee telefoniche e i primi cronisti giunti sul posto, per poter raccontare l'inferno di quei momenti, "espropriano" la cabina dei controllori degli autobus sul piazzale, dove il telefono invece funziona.

L'immagine emblematica (e incancellabile) della strage è divenuta il grande orologio che si affaccia sul piazzale della stazione con le lancette ferme alle 10:25. Ma non è il solo. Subito dopo l'esplosione, dagli ospedali arriva l'appello a medici e infermieri di tornare in servizio. Un autobus Atc della linea 37, la vettura 4030, diventa simbolo di quel terribile giorno, trasformandosi in un improvvisato carro funebre che ha come capolinea la Medicina legale per trasportare le salme. "Mi dissero di portare via i cadaveri con il bus", ricorda Agide Melloni, autista del mezzo. "Dal mattino alle tre di notte, con i lenzuoli bianchi ai finestrini. Ma in ogni viaggio c'era sempre qualche soccorritore con me, per sostenermi".

La vittima più piccola è Angela Fresu, appena tre anni, e poi Luca Mauri, di sei, Sonia Burri, di sette. I più anziani a perdere la vita sono Maria Idria Avati, ottantenne, e Antonio Montanari, 86 anni. Negli interminabili istanti dello scoppio, fra nuvole di detriti si cominciano a intravedere immagini di corpi devastati, feriti in condizioni disperate, taxi in attesa nel parcheggio esterno trasformati in bare dalle lamiere informi. Nel ristorante-bar perdono la vita sei lavoratrici.

In stazione arriva un angosciato presidente della Repubblica, Sandro Pertini, mentre tutt'intorno una catena umana continua a spostare detriti nella speranza, sempre più tenue, di trovare ancora qualche traccia di vita. Quella stessa sera piazza Maggiore si riempie per una manifestazione, la prima risposta di mobilitazione politica per chiedere giustizia e verità sei anni dopo un'altra strage estiva, la notte dell'Italicus, sull'Appennino bolognese: 4 agosto 1974, 12 morti e 44 feriti. "Lo stesso copione che ha portato alla strage del 2 agosto è stato provato sull'Italicus", dirà il sindaco Renato Zangheri ai funerali.