Trovato il "motore" del bradisismo in atto ai Campi Flegrei: è tra i 2,7 e i 4 km di profondità

Lo rivela uno studio pluriennale di Cnr-Igg, Ingv e Steam. Pur senza il coinvolgimento di magma, gli esperti non escludono il rischio di possibili colate di fango e detriti

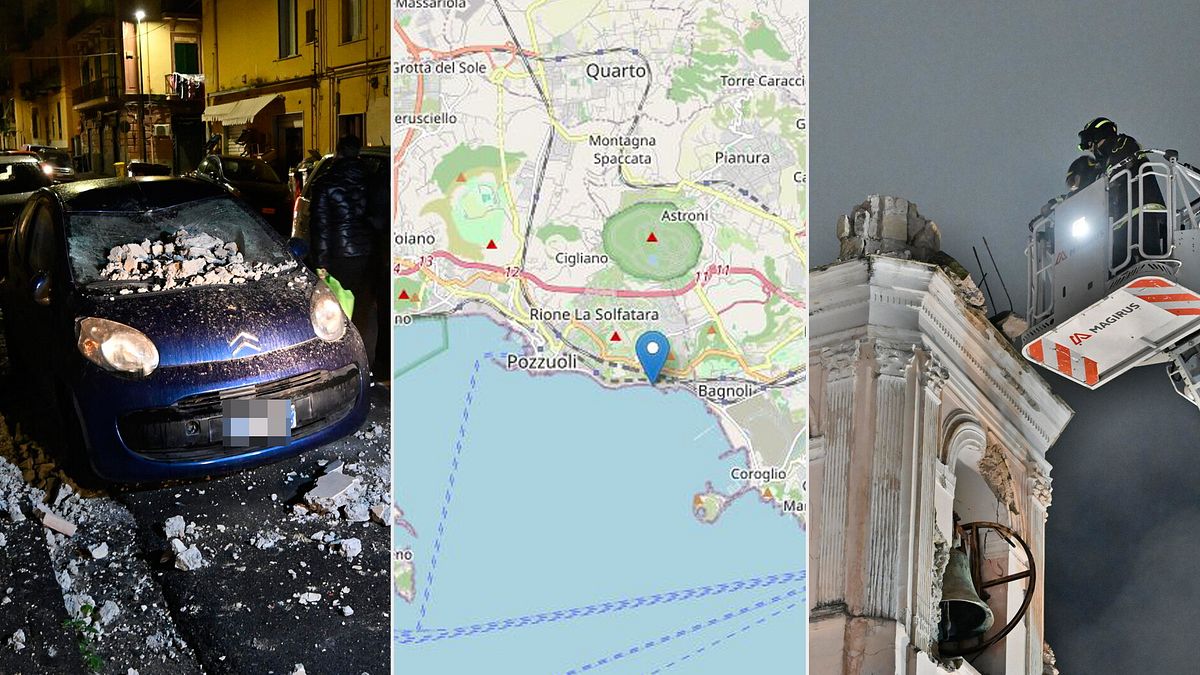

© Tgcom24

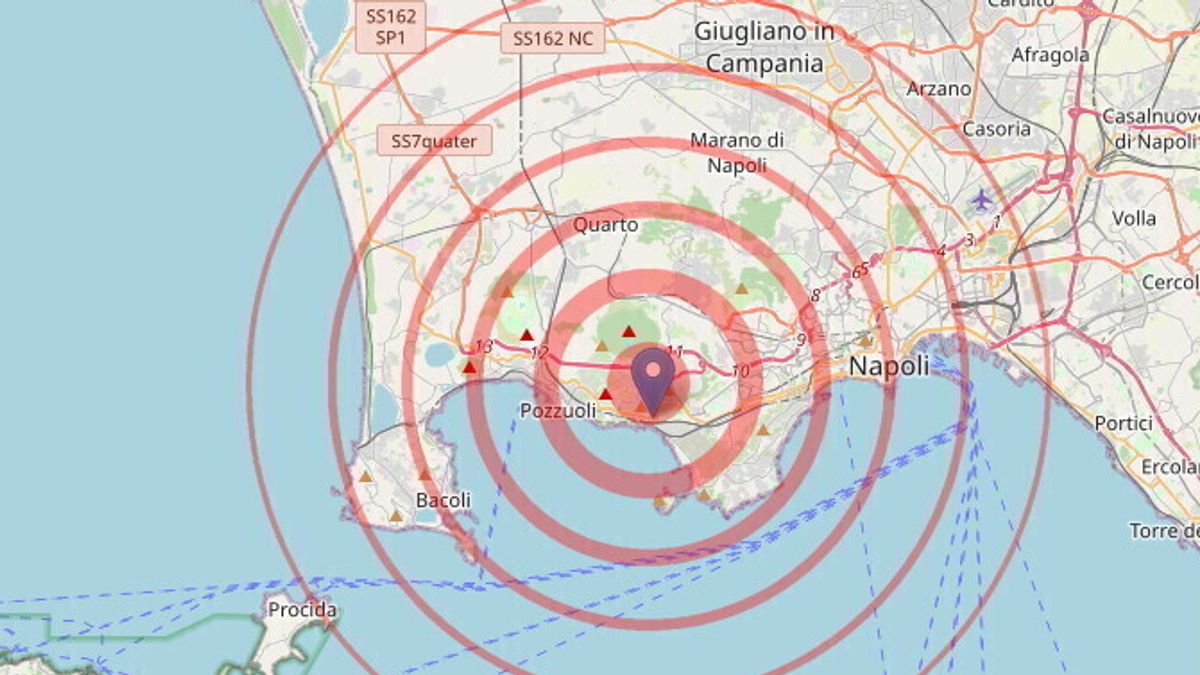

Sotto la Solfatara, tra i 2,7 e i 4 chilometri di profondità. Qui risiederebbe il "motore" del bradisismo dei Campi Flegrei. Nel cosiddetto "acquifero intermedio" avrebbero origine i fenomeni di riscaldamento e pressurizzazione graduale che provocano l'innalzamento del suolo e, dal 2005, le periodiche crisi nell'intera area. Ad assicurarlo uno studio pluriennale figlio della collaborazione tra l’Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Cnr-Igg), l’Ingv e la società Steam Srl (specializzata nello sviluppo delle tecnologie energetiche geotermiche).

Da dove nasce il bradisismo

La ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Solid Earth ha analizzato i fluidi fumarolici della Solfatara. Si tratta di autentici "messaggeri" del sottosuolo, fondamentali per comprendere i processi che avvengono a grande profondità. In particolare, gli esperti che hanno lavorato a questo studio hanno calcolato la temperatura e la pressione di tre acquiferi presenti nel sottosuolo flegreo negli ultimi 40 anni per arrivare alle loro conclusioni. Dire che il bradisismo nasca dalla graduale pressurizzazione dell'acquifero intermedio significa chiarire in primis che il fenomeno non è alimentato direttamente dal magma. Una scoperta fondamentale, specie per poter scongiurare il rischio di eruzioni. "Finché l'acquifero intermedio rimarrà pressurizzato potrebbero verificarsi piuttosto esplosioni idrotermali", fa notare Claudia Principe, ex dirigente di ricerca del Cnr-Igg e associata a Ingv.

Il rischio connesso a esplosioni idrotermali

Esplosioni di questo tipo porterebbero, spiega ancora Principe, in sostanza alla possibile "formazione di colate di fango bollente e detriti che si riverserebbero rapidamente al di fuori dell’area sorgente, percorrerebbero i bassi morfologici e si dirigerebbero verso la linea di costa, come già successo in passato alla Solfatara". Si assisterebbe a fenomeni simili ogni qualvolta le rocce che coprono l'acquifero superassero il loro punto di resistenza. Ma quando questo rischia di accadere? E si possono prevedere certi fenomeni? Le esplosioni idrotermali sono difficili da prevedere, fanno sapere i ricercatori, "dato che in molti casi tali eventi non sono preceduti da precursori, oppure i precursori sono pochi e troppo vicini all'evento". Ciò che è certo è che il pericolo di simili eventi permane, almeno fino a quando l'acquifero resterà pressurizzato.

Come gestire il rischio

Va però fatto notare come lo studio non si limiti solo a diagnosticare il problema, ma offra pure possibili soluzioni concrete per convivere con un simile pericolo. I ricercatori propongono per esempio un monitoraggio costante della temperatura e della pressione dell'acquifero intermedio utilizzando i geotermometri e geobarometri a gas. Esistono tuttavia anche proposte più audaci, come l'idea di sfruttare in qualche modo la geotermia. Uno degli autori dello studio, Luigi Marini, suggerisce in questo senso di perforare i pozzi geotermici. In tal modo si arriverebbe infatti a produrre energia pulita e a recuperare materie prime preziose come il litio, oltre che ovviamente a ridurre la pressione nell'acquifero. Insomma, in un colpo solo si finirebbe per controllare il bradisismo, mitigando il pericolo di esplosioni idrotermali, riuscendo anche a trarre dalla gestione del pericolo un vantaggio concreto. D'altra parte le potenzialità geotermiche dei Campi Flegrei non sono una novità: furono dimostrate già nei lontani anni a cavallo tra i Settanta e gli Ottanta.