Bonus da mille miliardi di dollari per Elon Musk, quando un manager vale quanto 2 milioni di operai

Il caso Tesla riapre il dibattito sui super stipendi dei Ceo. Come si giustificano compensi record che superano il Pil di molti paesi? E quanto è cresciuta davvero la forbice salariale?

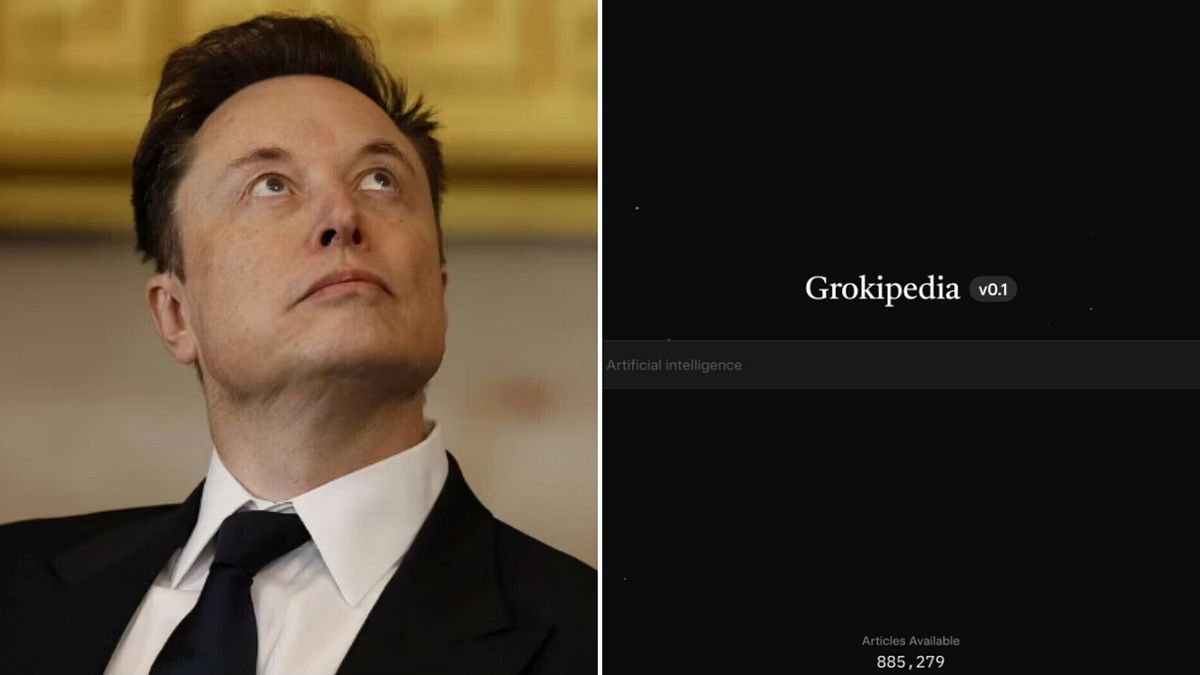

© Tgcom24

Gli azionisti di Tesla hanno approvato con oltre il 75% dei voti il pacchetto retributivo più grande della storia aziendale: fino a mille miliardi di dollari in azioni per Elon Musk nell'arco di dieci anni. Una cifra che supera il prodotto interno lordo della Svizzera e che potrebbe rendere il Ceo della casa automobilistica elettrica il primo triliardario al mondo, vale a dire la prima persona a superare appunto la cifra monstre di mille miliardi di patrimonio. Il piano prevede l'assegnazione di circa 423 milioni di azioni Tesla distribuite in dodici tranche, legate al raggiungimento di specifici obiettivi finanziari e operativi: dalla crescita della capitalizzazione di mercato fino agli 8.500 miliardi di dollari alla produzione di un milione di robotaxi e altrettanti robot umanoidi Optimus.

Il voto, che si è tenuto il 6 novembre nella sede di Austin in Texas, non è stato però privo di tensioni e colpi di scena. Tra i contrari si è schierato il fondo sovrano norvegese Norges Bank Investment Management, sesto azionista del gruppo con l'1,12% delle quote, che ha motivato il veto citando "preoccupazioni sulla dimensione totale del compenso, sulla diluizione delle quote ed sulla mancanza di mitigazione del rischio legato alla dipendenza da una sola persona". Anche i consulenti proxy ISS e Glass Lewis si erano schierati con la bocciatura del piano di remunerazione, definendolo eccessivo. Il caso Musk riapre così un dibattito che attraversa da decenni il mondo economico: quanto vale davvero un amministratore delegato? E soprattutto, fino a che punto è giustificabile la crescente forbice tra i compensi dei top manager e gli stipendi dei dipendenti?

Come siamo arrivati ai compensi da mille miliardi?

I compensi record dei Ceo non sono una novità nelle grandi Corporation americane, ma la loro evoluzione racconta una trasformazione radicale del capitalismo occidentale. Negli anni Sessanta, un amministratore delegato guadagnava in media venti volte lo stipendio di un operaio della sua azienda. Oggi quel rapporto è salito a uno a 350, con punte che nei casi più estremi superano uno a mille.

La svolta è arrivata negli anni Ottanta, quando la diffusione delle stock option ha cambiato per sempre le regole del gioco. Jack Welch alla General Electric è stato uno dei primi a beneficiare di pacchetti retributivi legati alle performance azionarie, aprendo la strada a una nuova era. Nel 2011 Tim Cook ha ottenuto da Apple un pacchetto da 378 milioni di dollari al momento dell'assunzione come Ceo. Nel 2018 lo stesso Musk aveva ricevuto un compenso da 56 miliardi che però è stato annullato da un tribunale del Delaware per mancanza di trasparenza, e che è tuttora al centro di battaglie legali.

Il caso attuale supera ogni precedente non solo per l'ammontare nominale, ma per le sue implicazioni simboliche: se Musk dovesse raggiungere tutti gli obiettivi, il suo patrimonio personale raggiungerebbe dimensioni mai viste nella storia dell'umanità.

Perché i manager vengono pagati in azioni e non in denaro?

Per comprendere cifre sulla carta astronomiche occorre capire i meccanismi tecnici che le rendono possibili. Musk non riceverà alcun salario fisso né bonus in denaro: il suo compenso sarà interamente in azioni Tesla, distribuite solo al raggiungimento di specifici traguardi aziendali. La prima tranche scatterà quando la capitalizzazione di mercato dell'azienda raggiungerà i duemila miliardi di dollari, rispetto agli attuali 1.500. Le successive nove tranche si attiveranno ogni 500 miliardi di valore aggiunto in Borsa, fino ai 6.500 miliardi. Le ultime due rate richiederanno incrementi da mille miliardi ciascuna.

Parallelamente, Musk dovrà centrare obiettivi operativi ambiziosi: far crescere l'utile di gestione dagli attuali 4,2 miliardi fino a 400, consegnare fino a venti milioni di veicoli l'anno, ottenere dieci milioni di abbonamenti ai software per la guida autonoma, mettere in servizio un milione di robotaxi e altrettanti robot umanoidi Optimus.

Questo sistema presenta vantaggi per entrambe le parti. L'azienda non deve sborsare denaro liquido, evitando pressioni sulla cassa. Il manager riceve un compenso potenzialmente enorme, ma solo se crea valore per gli azionisti. Inoltre, essendo pagato in azioni, Musk ha tutto l'interesse a far crescere il valore dell'azienda nel lungo periodo. Dal punto di vista fiscale, le stock option godono di trattamenti favorevoli rispetto agli stipendi tradizionali, sia per l'azienda che per il beneficiario.

Quali paracadute proteggono i Ceo anche se falliscono?

Ciò che raramente emerge nel dibattito pubblico sono le clausole di salvaguardia inserite in questi piani retributivi. Il caso Musk non fa eccezione. Anche un raggiungimento parziale degli obiettivi garantirebbe al Ceo oltre cinquanta miliardi di dollari. Ma soprattutto, il piano prevede una vasta serie di deroghe ai target qualora intervengano eventi esterni: disastri naturali, guerre, pandemie, cambiamenti nelle leggi e regolamentazioni internazionali, federali, statali o locali, oppure altre "azioni o inazioni" governative che abbiano un impatto sull'azienda.

Si tratta di clausole estremamente ampie che, nella pratica, potrebbero permettere di rivedere al ribasso gli obiettivi in caso di difficoltà. Le aziende americane hanno inoltre la prassi consolidata di rivedere con generosità i piani di compensi pluriennali dei top executive quando questi appaiono in affanno, per evitare defezioni verso i brand concorretni.

Nel caso specifico di Tesla, c'è un ulteriore elemento: il trasferimento della sede dal Delaware al Texas nel 2024 non è stato solo una scelta fiscale. In Texas, a differenza del Delaware, Musk può votare con le proprie azioni nei referendum aziendali, compreso quello sul proprio compenso. Il suo 15,3% di potere di voto, comprensivo delle azioni vincolate ricevute ad agosto, è stato determinante per l'approvazione del piano.

Quanto guadagna davvero un Ceo rispetto a un operaio?

Mentre Musk si avvia verso il triliardo di dollari, un operaio addetto alla produzione della Tesla guadagna in media 45mila dollari l'anno secondo i dati raccolti da Glassdoor, la piattaforma che aggrega gli stipendi sulla base delle segnalazioni degli stessi dipendenti. Per comprendere la portata della forbice salariale, vale la pena fare alcuni calcoli.

Il pacchetto retributivo approvato dagli azionisti prevede un valore nominale fino a mille miliardi di dollari, anche se il valore effettivo per Musk sarà leggermente inferiore: circa 878 miliardi secondo un'analisi di Reuters, perché dal valore delle azioni va sottratto il loro costo al momento dell'assegnazione. Distribuendo questa cifra su dieci anni, si ottiene un compenso medio annuale di 87,8 miliardi di dollari.

Dividendo questo importo per lo stipendio medio di un operaio Tesla (45mila dollari), si scopre che il compenso annuale di Musk equivale a quello di circa 1 milione e 950mila operai messi insieme. Quasi due milioni di lavoratori dovrebbero unire i loro stipendi per eguagliare quanto guadagna in un anno il loro amministratore delegato.

Anche prendendo in considerazione solo la prima tranche del piano retributivo, quella legata al raggiungimento di una capitalizzazione di duemila miliardi di dollari, Musk riceverebbe azioni per un valore stimato tra i tre e i cinque miliardi di dollari: l'equivalente dello stipendio annuale di 67mila-111mila operai.

Questa forbice non è un'eccezione americana. In Europa le distanze sono minori ma comunque significative: gli amministratori delegati delle principali aziende quotate guadagnano in media centocinquanta volte lo stipendio dei loro dipendenti. In Italia il rapporto si attesta intorno a uno a cento: John Elkann riceve da Stellantis circa 36 milioni di euro l'anno, mentre un operaio dello stabilimento di Mirafiori guadagna circa 30mila euro.

Le conseguenze sociali di questa disparità sono oggetto di crescente attenzione. Studi condotti nelle università americane dimostrano che le aziende con forbici salariali molto ampie tendono ad avere tassi di turnover più elevati, minore soddisfazione dei dipendenti e in alcuni casi performance inferiori rispetto a quelle con differenziali più contenuti.

I super stipendi producono davvero risultati straordinari?

Inutile scandalizzarsi, i sostenitori del capitalismo duro e puro direbbero che "è il mercato, bellezza". Ma con altrettanto pragmatismo e cinismo, possiamo dire che questi compensi straordinari producono davvero risultati straordinari? La risposta della ricerca accademica è molto ambigua. Diversi studi hanno analizzato la correlazione tra compensi dei Ceo e performance aziendali negli ultimi trent'anni, giungendo a conclusioni contrastanti.

Da un lato ci sono casi eclatanti di amministratori delegati strapagati che hanno portato le loro aziende al fallimento o a risultati mediocri. Adam Neumann di WeWork (il gigante newyorkese del coworking fallito nel 2023) ha ricevuto compensi milionari prima del crollo dell'azienda. Bob Iger di Disney ha guadagnato oltre 65 milioni di dollari all'anno in periodi in cui il titolo sottoperformava rispetto al mercato.

Dall'altro lato, ci sono esempi di Ceo con stipendi relativamente contenuti che hanno generato valore enorme: Warren Buffett riceve da Berkshire Hathaway uno stipendio base di centomila dollari all'anno. Azim Premji di Wipro in India ha costruito un impero tecnologico con un compenso di pochi milioni di dollari.

Nel caso specifico di Tesla, i risultati sono contrastanti. Sotto la guida di Musk l'azienda è diventata la casa automobilistica di maggior valore al mondo, con una capitalizzazione che ha raggiunto i 1.500 miliardi. Il titolo è cresciuto del 15mila per cento dal 2010. D'altra parte, negli ultimi anni Tesla ha mostrato segnali di difficoltà: vendite in calo in diversi mercati europei, ritardi nella produzione del Cybertruck, rinvii continui dei progetti di guida autonoma. Le vendite in Norvegia sono crollate del 50% a ottobre, in parte anche per la forte esposizione politica di Musk e la sua alleanza (seguita poi dalla rottura) con Donald Trump.

Chi decide davvero i compensi dei manager?

La decisione finale sui compensi dei manager spetta agli azionisti, ma il loro potere varia enormemente tra sistemi diversi. Negli Stati Uniti il voto sulle retribuzioni dei top executive è quasi sempre consultivo e non vincolante. Il management può procedere anche se la maggioranza vota contro, come accaduto in diverse occasioni. I grandi investitori istituzionali americani come BlackRock, Vanguard e State Street tendono a votare a favore delle raccomandazioni del consiglio di amministrazione, raramente opponendosi apertamente.

In Europa la situazione è diversa. I fondi pensione pubblici e i fondi sovrani, specialmente quelli nordeuropei, sono molto più attenti ai criteri ESG e alle questioni di governance. Il fondo norvegese che ha votato contro Musk controlla oltre duemila miliardi di dollari ed è noto per le sue posizioni critiche sui compensi eccessivi. Anche Legal & General Investment Management di Londra e Amundi Asset Management di Parigi, che detengono ciascuno circa lo 0,6% di Tesla, hanno espresso perplessità pur senza rivelare pubblicamente il loro voto.

La differenza culturale emerge anche nei modelli aziendali. In Germania vige il sistema della cogestione, con rappresentanti dei lavoratori nei consigli di amministrazione che possono influenzare le decisioni sui compensi. In Giappone, nonostante le grandi dimensioni delle aziende, i Ceo guadagnano raramente più di dieci-venti volte lo stipendio medio dei dipendenti. Nelle aziende italiane, il rapporto tra compenso massimo e minimo è spesso fissato per statuto a uno a dieci o uno a venti.

Meritocrazia o privilegio: cosa vale davvero un amministratore delegato?

La domanda finale, quella che attraversa tutto il dibattito, riguarda la natura stessa del valore manageriale. Quanto del successo di un'azienda dipende davvero dal suo amministratore delegato? La visione tradizionale del capitalismo vuole che i grandi leader creino valore enorme e meritino di essere compensati di conseguenza. Steve Jobs ha trasformato Apple da azienda in crisi a colosso da tremila miliardi. Elon Musk ha reso le auto elettriche desiderabili e ha rivoluzionato l'industria spaziale con SpaceX.

Ma questa narrazione del "grande uomo" ignora fattori cruciali. Il successo di Tesla dipende anche da migliaia di ingegneri, designer, operai che hanno lavorato allo sviluppo dei prodotti. Dipende dal momento storico favorevole alle tecnologie verdi, dai sussidi governativi che hanno sostenuto il settore, dalla disponibilità di capitali a basso costo nell'ultimo decennio.

Alcuni economisti sostengono che i compensi record siano semplicemente il frutto di un mercato efficiente: se un manager può generare miliardi di valore, ha senso pagargli milioni o miliardi. Altri ribattono che si tratta di un circolo vizioso autoreferenziale: i consigli di amministrazione, composti da altri Ceo e manager ben pagati, tendono ad approvare compensi sempre più alti per non svalutare il proprio ruolo.

La verità probabilmente sta nel mezzo. Alcuni leader eccezionali creano davvero valore straordinario e meritano compensi elevati. Ma l'attuale sistema, con le sue forbici salariali estreme e i suoi paracadute nascosti, sembra più il prodotto di dinamiche di potere che di pura meritocrazia. E mentre il dibattito continua, Musk salirà sul palco ad Austin tra i suoi robot tuttofare, con in tasca la promessa di un triliardo di dollari.