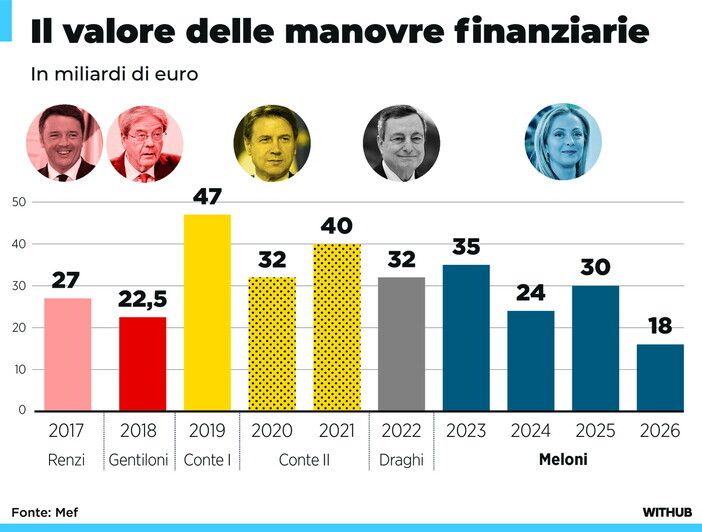

L'altalena delle manovre: come sono cambiate le finanziarie italiane

Dal rigore all'espansione (e ritorno): un decennio di politiche di bilancio

In poco più di un decennio, il valore delle manovre finanziarie italiane ha oscillato come uno yo-yo, passando dai 14,7 miliardi del governo Letta nel 2014 ai 47 miliardi del Conte I nel 2019, per poi ritornare ai 18 miliardi previsti per il 2026. Un'altalena che racconta non solo le scelte politiche dei diversi esecutivi, ma anche le profonde trasformazioni economiche e sociali che hanno attraversato il Paese.

© Withub

2014-2018: l'era del rigore

Il punto di partenza è sobrio. Nel 2014, con Enrico Letta a Palazzo Chigi, la manovra vale appena 14,7 miliardi. Eravamo ancora nell'onda lunga della crisi del debito sovrano: l'Europa chiedeva austerità, i margini erano strettissimi, le priorità si concentravano sul contenimento della spesa.

Il biennio Renzi ha segnato una svolta espansiva: 32 miliardi nel 2015 e 35,4 miliardi nel 2016. Erano gli anni del Jobs Act, del bonus 80 euro, degli investimenti in infrastrutture. Il governo provò a stimolare la crescita, sfidando - con prudenza - i vincoli europei.

La correzione arrivò con Paolo Gentiloni: 27 miliardi nel 2017 e 22,5 miliardi nel 2018. Si tornò a politiche più caute, in un contesto di ripresa fragile e conti pubblici ancora sotto osservazione.

2019: il grande salto

Il 2019 ha rappresentato un punto di svolta. Il governo Conte I, sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle, varòla manovra più corposa dell'intero decennio: 47 miliardi di euro. Era l'anno di quota 100 per le pensioni, del reddito di cittadinanza, della flat tax per le partite Iva. Una politica espansiva che fece tremare Bruxelles e allargare il deficit. Il messaggio politico era chiaro: dopo anni di sacrifici, si inverte la rotta. Ma quella manovra monstre aprì un lungo braccio di ferro con la Commissione europea sui conti pubblici italiani.

2020-2021: l'emergenza pandemica

La pandemia cambiò tutto. Nel 2020, con il secondo governo Conte, la manovra arrivò a valere 32 miliardi, ma erano solo una parte degli interventi straordinari. L'Europa sospese il Patto di Stabilità, i governi poterono spendere per sostenere economie e società in ginocchio. Il 2021 confermò questa fase: 40 miliardi in una manovra che dovette gestire la transizione verso la ripresa, mentre arrivavano i primi fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Manovre ancora robuste, giustificate dall'emergenza e dalla necessità di non spegnere gli aiuti troppo bruscamente.

2022-2024: la difficile normalizzazione

Con Mario Draghi, nel 2022, la manovra si attestò sui 32 miliardi. L'emergenza sanitaria si era attenuata, ma era esplosa quella energetica: gran parte delle risorse andava a calmierare le bollette di famiglie e imprese.

Il primo anno del governo Meloni, il 2023, ha visto una manovra da 35 miliardi, ancora fortemente segnata dal caro energia. Ma è stato l'ultimo sussulto espansivo. Nel 2024 si è scesi a 24 miliardi. I vincoli sono tornati stringenti: il Patto di Stabilità europeo è stato riattivato, l'inflazione impone prudenza, con il debito pubblico italiano sopra il 140% del Pil.

Il trend di questi anni

L'evoluzione delle manovre racconta una storia fatta di cicli economici, vincoli esterni e scelte politiche. Le manovre più corpose coincidono con momenti di rottura: il tentativo riformista di Renzi, la sfida sovranista del Conte I, l'emergenza della pandemia. Ma il denominatore comune degli ultimi anni è chiaro: quando i margini si aprono, la politica italiana tende a spendere. Quando si chiudono – per pressione europea, per crisi del debito, per inflazione – si torna al rigore.

La domanda che resta aperta è se questa oscillazione sia inevitabile o se il Paese riuscirà a trovare una via più stabile, capace di coniugare crescita e sostenibilità dei conti senza sobbalzi. Per ora, la risposta è nel grafico: dal 2014 al 2026, una montagna russa da 14,7 a 47 miliardi e ritorno a 18. Una parabola che fotografa l'instabilità strutturale della finanza pubblica italiana, sospesa tra l'ambizione di fare politica economica espansiva e la realtà di un debito che non dà tregua.