© IPA

© IPA

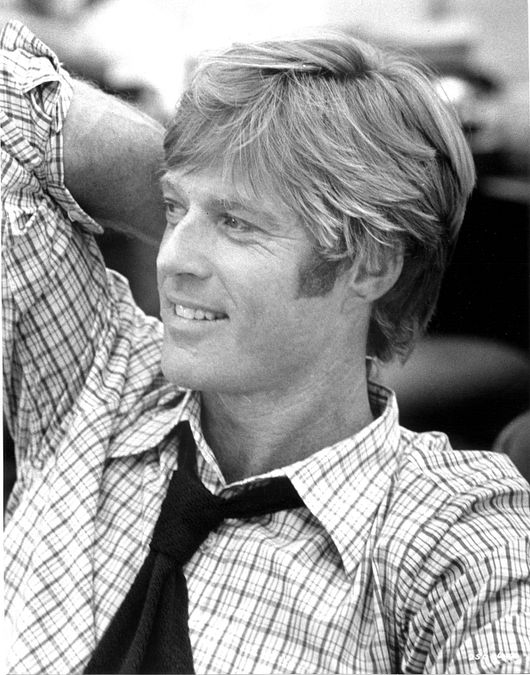

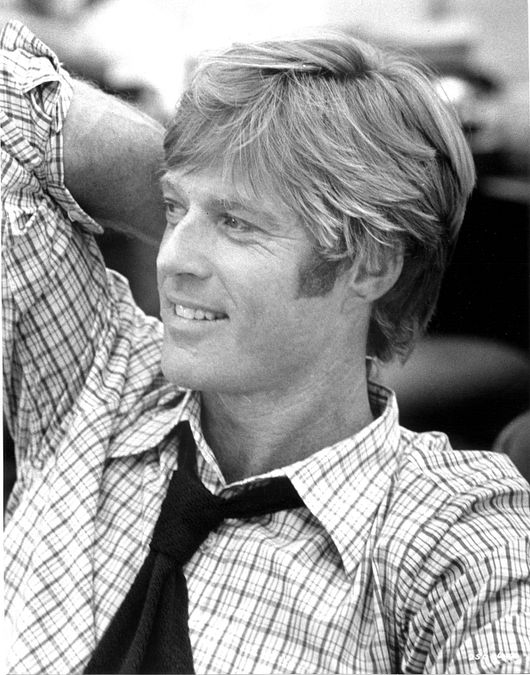

I tratti fisici non bastano: conta la voce, il modo di muoversi, lo stile e, soprattutto, la narrazione che accompagna l’immagine

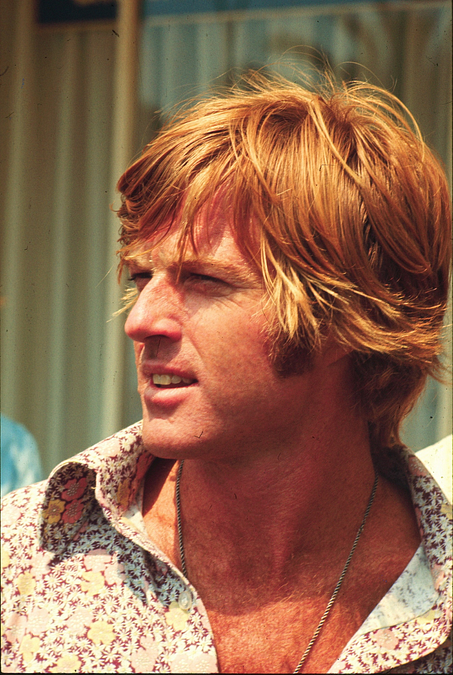

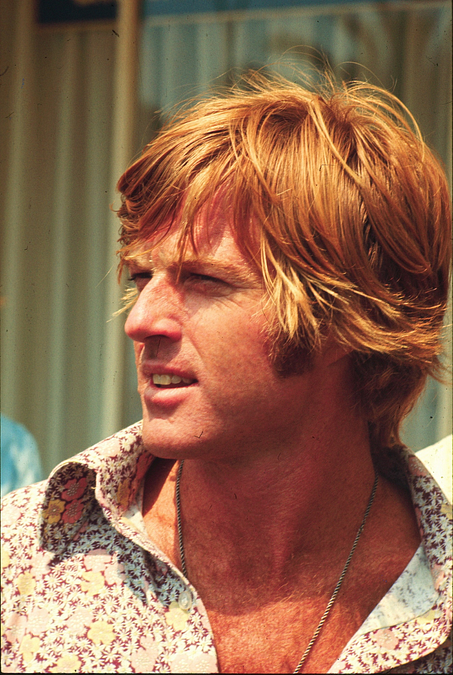

© IPA

© IPA

La morte di Robert Redford, avvenuta a 89 anni nella sua casa nello Utah, non chiude soltanto la parabola di un attore e regista che ha segnato il cinema del Novecento, ma riporta alla ribalta un concetto che lo ha accompagnato per decenni: quello di sex symbol. Un’etichetta che lui stesso accoglieva con ambivalenza, ricordando come fosse il pubblico a costruirla su di lui, più che un’identità da lui scelta. Da qui nasce una domanda più ampia: che cosa definisce davvero un sex symbol e come si forma, ieri come oggi, l’immagine di un’icona di seduzione?

Il termine “sex symbol” entra nel linguaggio comune nel primo Novecento, quando il cinema diventa fenomeno di massa e i volti degli attori iniziano a circolare sulle riviste illustrate. Non si riferisce semplicemente a una persona attraente, ma a un individuo capace di incarnare un ideale collettivo di desiderio. Da Rodolfo Valentino, idolo silenzioso delle platee femminili degli anni ’20, a Marilyn Monroe, simbolo dell’eros e delle contraddizioni dell’America anni ’50, fino a Brigitte Bardot, icona della libertà sessuale europea: tutti hanno rappresentato qualcosa di più grande della loro immagine individuale.

Come ricordava lo stesso Redford, il sex symbol non nasce dall’individuo, ma dal modo in cui viene percepito. Gli spettatori non vedono solo l’attore, ma i personaggi che interpreta. È su di loro che proiettano desideri, fantasie e aspettative, trasformando un volto in un archetipo. Il cowboy ribelle, il gangster romantico, la diva fragile o la femme fatale: ognuno di questi ruoli alimenta un immaginario che si attacca all’attore ben oltre lo schermo. In questo senso, il sex symbol è un’invenzione collettiva, una proiezione che spesso prescinde dalla personalità reale di chi la subisce.

Un sex symbol non si costruisce soltanto grazie ai tratti fisici. Conta la voce, il modo di muoversi, lo stile, ma soprattutto la narrazione che accompagna l’immagine. Le interviste, le copertine, i gossip, persino gli scandali contribuiscono a stratificare un mito che diventa irresistibile proprio perché non si limita al corpo, ma lo avvolge in un racconto continuo.

La definizione di sex symbol non ha lo stesso peso per uomini e donne. Per le attrici è stata spesso una gabbia: Marilyn Monroe ne è l’esempio più lampante, intrappolata in ruoli che riducevano il suo talento a un’icona estetica. Per gli uomini, al contrario, l’etichetta ha spesso significato consacrazione: da Marlon Brando a Paul Newman, la bellezza si è tradotta in una forma di autorevolezza. Ma in entrambi i casi resta il rischio di ridurre l’artista a cliché, oscurandone la complessità.

Se un tempo erano gli studios di Hollywood a costruire e imporre i sex symbol, oggi la dinamica si è frammentata. Le piattaforme digitali permettono a cantanti, influencer, sportivi o persino persone comuni di diventare oggetti di desiderio collettivo. A cambiare è la velocità: mentre il sex symbol classico si consolidava in anni di carriera e copertine, oggi bastano pochi secondi virali per creare un fenomeno globale.

Nell’era dei social network, l’attrazione non coincide più con la perfezione estetica. A contare sono il carisma, l’autenticità percepita e la capacità di generare identificazione. Un sorriso naturale, un impegno sociale, una dichiarazione sincera possono avere lo stesso impatto di un fisico scolpito. La seduzione diventa polifonica: non più un modello unico, ma molteplici narrazioni che convivono e dialogano con il pubblico.

Nonostante i cambiamenti culturali e tecnologici, il concetto di sex symbol non è scomparso. Continua a incarnare ciò che una società, in un dato momento storico, definisce desiderabile. Dall’epoca d’oro di Hollywood all’era di Instagram, il sex symbol resta lo specchio delle fantasie collettive, un ponte tra la realtà individuale e le proiezioni del pubblico.