Inciampiamo per colpa delle aspettative del nostro cervello, ecco perché

La nostra mente costruisce per comodità mappe spazio-motorie in grado di anticipare i movimenti. Un modo per risparmiare tempo e concentrazione, almeno finché l'automatismo non ci tradisce e finiamo faccia a terra

© -afp

È diventata una frase simbolo, stampata persino sulle magliette e sui più dozzinali souvenir disseminati per Londra: "mind the gap" o se preferite "attenti al buco" è più di una raccomandazione. È un mantra che gli amici inglesi hanno deciso di ripeterci fino a rasentare la pedanteria in ogni singola stazione della metropolitana. Non importa che tu ti trovi a Piccadilly Circus o a Baker Street, in qualche modo verrai sempre raggiunto da quelle tre parole che dal 1968 divennero iconiche, venendo registrate e poi trasmesse all'infinito a ogni fermata.

Un'iniziativa che, come spesso capita con quelle più felici, ha finito per contare vari tentativi di imitazione nelle metro di tutto il mondo. Al punto da far chiedere legittimamente a più di qualcuno se sia davvero necessaria cotanta premura: in fondo tutti ci ricordiamo perfettamente di quel piccolo vuoto, come potremmo mai dimenticarcene? La verità è che nella Swinging London degli anni Sessanta avevano capito già allora un qualcosa da cui le neuroscienze ci mettono in guardia da sempre: mai fidarsi troppo del proprio cervello, soprattutto quando si rischia l'inciampo.

Il cervello ci fa andare da soli

A tutti sarà capitato almeno una volta di rischiare una rovinosa caduta per le scale dopo aver "preso male le misure" tra un gradino e l'altro. "Mind the step", direbbero in quel caso i sempre premurosi anglosassoni, che sanno bene quanto sia facile farsi ingannare da certi automatismi. Eppure proprio questi ultimi tante volte ci salvano. Il nostro cervello è infatti un inno al multitasking, che ci permettere di compiere azioni semplici senza sacrificare una fetta troppo importante della nostra attenzione in operazioni meccaniche. Possiamo camminare mentre parliamo con la nostra fidanzata, sbattere gli occhi mentre le suggeriamo un film, senza che ci sia bisogno di dirle tra una frase e l'altra: "Scusa tesoro, ora devo pensare se per camminare sia meglio mettere avanti prima il piede destro o il sinistro". Un prodigio per cui dobbiamo ringraziare sentitamente il nostro cervello, in grado di generare continuamente delle previsioni basandosi sui nostri sensi. E pazienza se ogni tanto sbaglia persino lui.

Viversela come Leclerc

Un pilota di Formula Uno deve sempre tenere a mente due cose prima di mettersi in macchina: la prima è "alza le mani e preparati all'impatto se non puoi evitarlo", la seconda è "pensa alla curva prima ancora di farla". Il segreto è rendere l'azione del girare lo sterzo il più possibile automatica. Nella vita reale, non solo in macchina, ci comportiamo spesso come un pilota di Formula Uno, nel senso che la nostra mente quasi sempre ci prepara a quello che faremo, provando in tutti i modi ad anticipare il futuro. Accade tuttavia sovente che il cervello umano possa compiere un cosiddetto "errore di previsione", quando la realtà (c'è un gradino) non risponde all'aspettativa celebrale (non c'è il gradino). Ecco allora in quei casi materializzarsi inevitabilmente l'inciampo. Una fattispecie da accettare a quel punto come farebbe un driver professionista, ovvero "alzando le mani e preparandosi all'impatto".

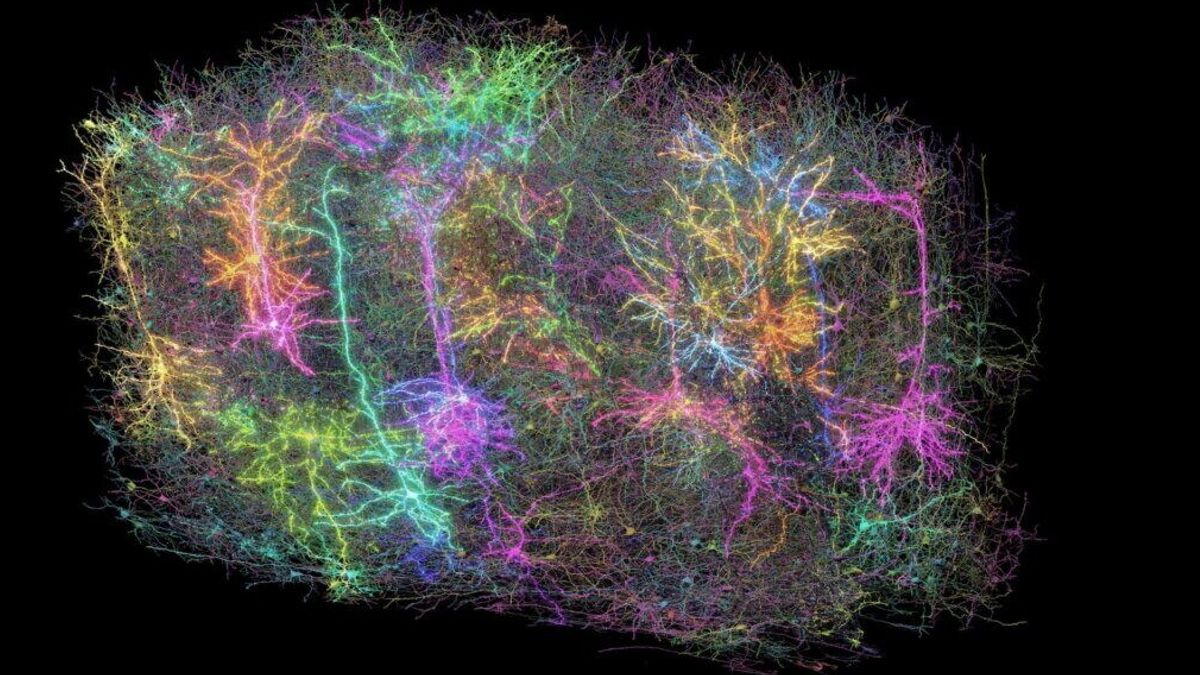

Il cervello è una macchina predittiva potentissima, una Formula Uno che migliora costantemente il suo tempo sul giro se vogliamo continuare con la metafora automobilistica, ed è programmata per aumentare ogni secondo le nostre chance di sopravvivenza. Sfreccia così veloce che a volte nemmeno ci accorgiamo di tutti gli stimoli che produce: i segnali visivi impiegano tra gli 80 e i 120 millisecondi a raggiungere la corteccia cerebrale, e ciò vuol dire che le nostre sensazioni quando effettivamente le percepiamo sono già in un qualche modo residui del passato. Da qui nasce un problema piuttosto immediato: quando vediamo un gradino non elaboriamo subito l'informazione "c'è un gradino" esponendoci al rischio di non poter reagire subito. Per evitare un tale pericolo il cervello dice allora "ci penso io" e lavora al nostro posto, creando con anticipo previsioni sul mondo fisico che simulino prima l’esito delle nostre azioni.

Mai fidarsi del cervello

Grazie al lavoro di squadra compiuto da corteccia parietale, ippocampo e cervelletto mettiamo insieme visione, propriocezione (la percezione del nostro corpo nello spazio) e memoria a breve termine. In questo modo generiamo quindi dati che ci aiutano a costruire una mappa spazio-motoria che usiamo sempre inconsciamente, anche quando siamo al buio o in un luogo mai visto. Scendiamo quindi i gradini in automatico, almeno fino a quando non si palesa qualcosa di inaspettato che possa far concretizzare l'errore di percezione. Spesso quest'ultimo è direttamente influenzato dal fatto che, quando ci troviamo in un ambiente sconosciuto, proviamo a salvarci impostando il "pilota automatico" e riusando le vecchie mappe per orientarci. Ecco quindi che le sei scale del centro commerciale vengono implicitamente registrate come le cinque che saliamo per arrivare a casa, con prevedibili conseguenze nefaste. Ci convinciamo di aver fatto tutti i gradini e invece, ecco quello non considerato, che ci farà capitolare faccia a terra.

Leggi anche

Gli horror devono ringraziare gli errori di percezione

Gli errori di percezione sono comuni e non dobbiamo comunque vergognarcene. Un intero filone del cinema horror si basa in fondo sul cliché dell'inciampo. Il o la protagonista è comprensibilmente troppo concentrata sul Michael Myers o sul Ghostface di turno che lo o la minaccia per prestare attenzione a dove metta i piedi, almeno finché un ramo o un sasso non distrugge la sua mappa mentale facendola cadere. Un genere popolato di mostri e minacce variopinte insomma vede spesso i protagonisti vittime prima di tutto degli errori di percezione innescati dal loro stesso cervello, che a volte umanamente sbaglia (seppur a fin di bene). Ah, se solo qualcuno avesse ricordato a quelle scream queen di non fidarsi, dicendole almeno un "mind the gap": come sarebbero state più tranquille le nostre notti horror.