Lutto nel mondo dell'arte: è morto Gianni Berengo Gardin

© IPA

© IPA

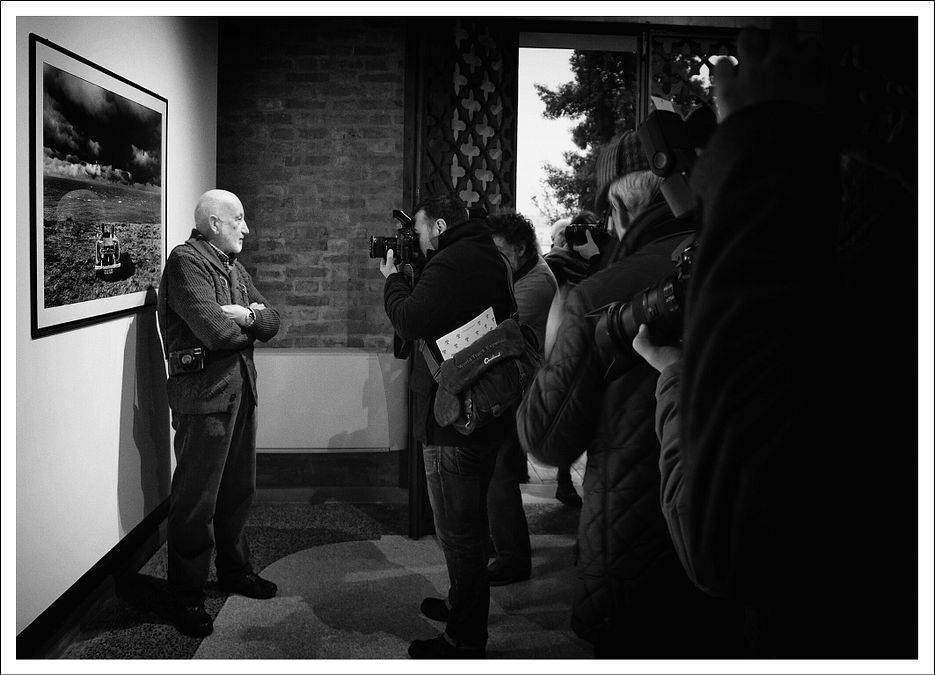

Il mondo della fotografia perde una voce autentica: con uno sguardo sobrio e attento, ha documentato il Paese tra memoria collettiva e impegno civile

© Tgcom24

Gianni Berengo Gardin è morto oggi, 7 agosto 2025, all'età di 94 anni a Genova. Fotografo tra i più influenti del panorama italiano e internazionale, ha raccontato l'Italia con uno sguardo documentaristico, empatico e spesso politico. Con oltre sessant'anni di carriera, ha attraversato la storia del Paese testimoniandone trasformazioni, contraddizioni e bellezza. Dal reportage sociale ai paesaggi urbani, dalle fabbriche agli ospedali psichiatrici, la sua opera ha segnato una svolta nel modo di intendere la fotografia come strumento di riflessione e denuncia. È stato capace di unire rigore estetico e sensibilità umana, con una produzione che oggi è considerata patrimonio culturale.

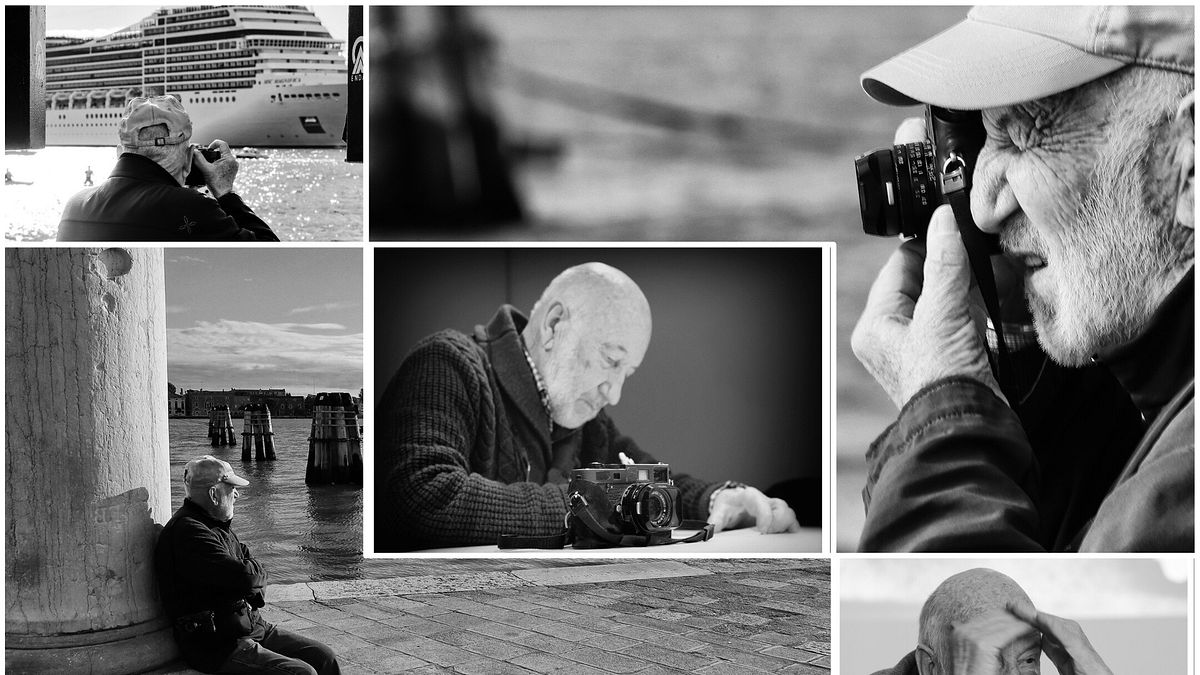

Nato a Santa Margherita Ligure nel 1930, Berengo Gardin ha iniziato a fotografare da autodidatta nel dopoguerra. Dopo aver vissuto tra Roma, Parigi e Venezia, ha deciso di dedicarsi interamente alla fotografia nei primi anni Sessanta. Il suo stile sobrio e diretto si è presto distinto in un panorama artistico che oscillava tra sperimentazioni e cronaca visiva. La sua visione non cercava l'estetizzazione della realtà, ma la sua verità più essenziale.

Nel corso della sua lunga carriera, ha mantenuto fede a un'idea di fotografia come impegno civile. Le sue immagini non erano mai costruite per stupire, ma per raccontare. Il bianco e nero, scelta costante, diventava linguaggio rigoroso e al tempo stesso poetico. Ogni scatto era il risultato di osservazione, rispetto e profonda consapevolezza del contesto.

© IPA

© IPA

Negli anni Sessanta, Berengo Gardin viene assunto da Olivetti come fotografo ufficiale. Questo incarico segna una tappa fondamentale nella sua carriera, permettendogli di coniugare tecnica e linguaggio visivo. I suoi lavori per l'azienda di Ivrea, pioniera nella comunicazione visiva, testimoniano un'Italia in trasformazione: dinamica, industriale, moderna ma ancora profondamente legata alle sue radici sociali. Con Olivetti ha fotografato impianti produttivi, momenti di vita aziendale e progetti architettonici all'avanguardia. L'attenzione al dettaglio e la composizione rigorosa diventano cifre stilistiche riconoscibili. Quelle immagini non erano solo documentazione tecnica, ma ritratti dell'identità industriale italiana.

La produzione di Berengo Gardin è un racconto visivo dell'Italia del dopoguerra. Ha immortalato operai, famiglie contadine, intellettuali, quartieri popolari e centri storici. Il suo obiettivo ha sempre cercato la dignità nei soggetti ritratti, evitando pietismi e forzature. L'Italia che emerge dalle sue fotografie è un Paese che cambia, che lotta e che conserva frammenti di memoria attraverso le immagini.

Dai treni locali alle periferie urbane, ogni contesto diventava pretesto per riflettere sulla società. Il suo stile, apparentemente semplice, nascondeva una grande cura compositiva e un occhio attento all'interazione tra persone e ambiente. In ogni serie fotografica si avverte la volontà di dare voce a chi spesso non ne ha.

Una delle collaborazioni più importanti è stata con la rivista "Il Mondo", diretta da Mario Pannunzio. Qui Berengo Gardin ha affinato il suo sguardo critico, raccontando tematiche sociali ed economiche spesso ignorate dai media mainstream. Le sue fotografie non illustravano i testi: erano narrazione autonoma, spesso più incisiva della parola scritta. Questa collaborazione ha contribuito a formare una generazione di lettori e osservatori attenti alla realtà italiana. Berengo Gardin fotografava i cambiamenti con rigore giornalistico ma anche con sensibilità personale. I suoi reportage diventavano strumenti di indagine, capaci di stimolare il dibattito pubblico.

Nel 1969 pubblica, insieme a Franco Basaglia, il libro "Morire di classe", un reportage fotografico negli ospedali psichiatrici italiani. Le immagini, crude e spietate, scuotono l'opinione pubblica e contribuiscono al dibattito che porterà alla riforma psichiatrica e alla chiusura dei manicomi. Quel lavoro resta ancora oggi uno degli esempi più alti di fotografia civile. Il libro, oggi considerato una pietra miliare della fotografia di denuncia, è stato osteggiato e censurato alla sua uscita. Tuttavia, l'impatto sociale è stato enorme. Berengo Gardin non ha cercato la provocazione, ma la verità delle condizioni in cui vivevano i pazienti. Le sue foto hanno dato volto e dignità a chi era stato dimenticato.

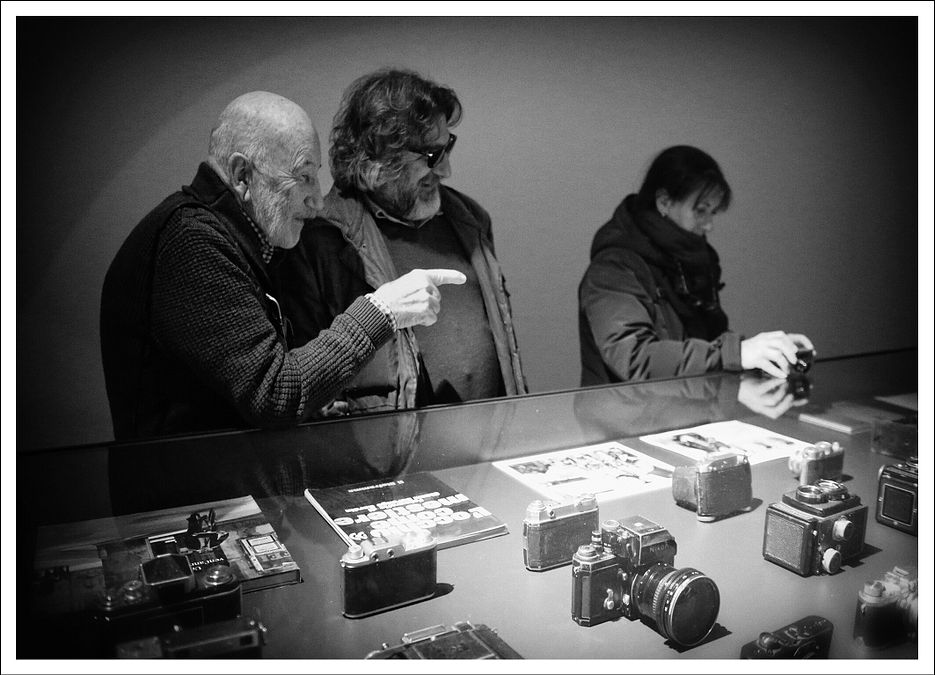

Berengo Gardin ha sempre mantenuto un forte legame con Venezia, città che ha amato e documentato per decenni. Negli ultimi anni si è schierato pubblicamente contro il passaggio delle grandi navi nella laguna, pubblicando un libro che raccoglie immagini suggestive e allarmanti. Le sue foto diventano così un atto politico, una denuncia visiva che si affianca a quella delle associazioni ambientaliste.

Il suo lavoro su Venezia è un esempio di come la fotografia possa intervenire nel dibattito pubblico. Berengo Gardin ha mostrato una città fragile, esposta a interessi economici e turistici, ma ancora dotata di un'identità viva. Le sue immagini diventano memoria visiva e atto d'amore per un luogo unico al mondo.

Molti dei suoi scatti raccontano l'Italia industriale: i cantieri navali, le acciaierie, gli impianti chimici. In particolare, i reportage su Italsider e Porto Marghera restituiscono l'impatto del lavoro sulla vita delle persone e sul paesaggio urbano. Il suo sguardo è sempre rispettoso, mai invasivo, attento alla relazione tra spazio e identità. Quei luoghi di produzione, spesso esclusi dalla rappresentazione mediatica, diventavano per lui spazi carichi di significato. Il rapporto tra uomo e macchina, la fatica quotidiana, i riti del lavoro collettivo: tutto era documentato con sobrietà e intensità. Le sue foto industriali sono oggi studiate come fonti storiche.

Il patrimonio lasciato da Gianni Berengo Gardin è immenso: oltre un milione di negativi, conservati con cura e organizzati in un archivio che documenta sei decenni di storia italiana. Una parte consistente di questo materiale è stata esposta in mostre, pubblicata in volumi o utilizzata in documentari. Ogni scatto è un tassello di una grande narrazione collettiva. L'archivio è oggi un riferimento per studiosi, giornalisti, curatori e appassionati. I suoi temi ricorrenti – la marginalità, il paesaggio urbano, la cultura del lavoro – lo rendono un osservatore unico della società italiana. Ogni fotografia è una finestra su un momento storico, ma anche una riflessione sul presente.

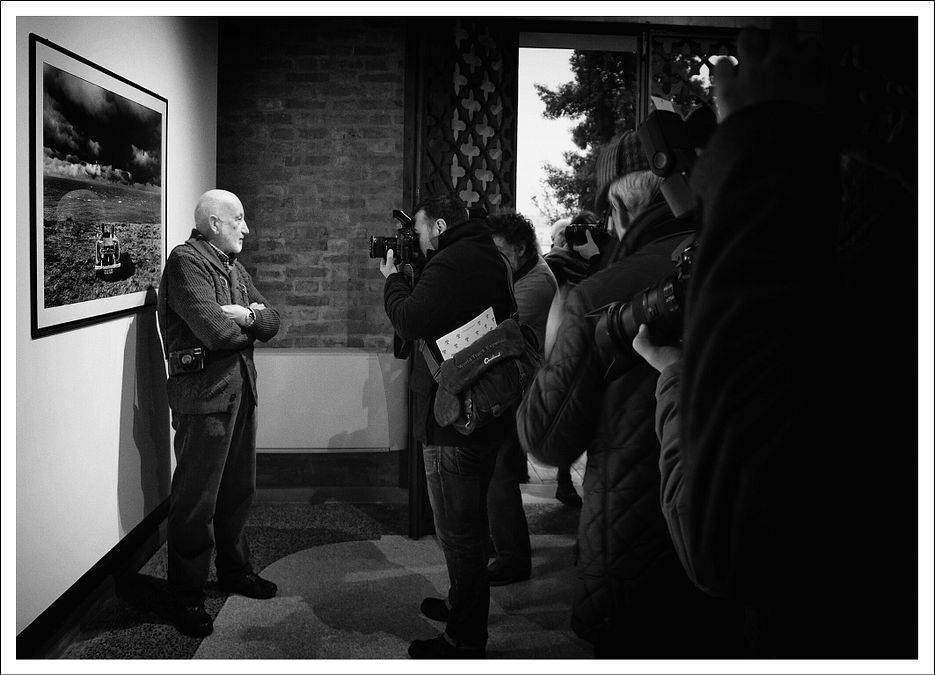

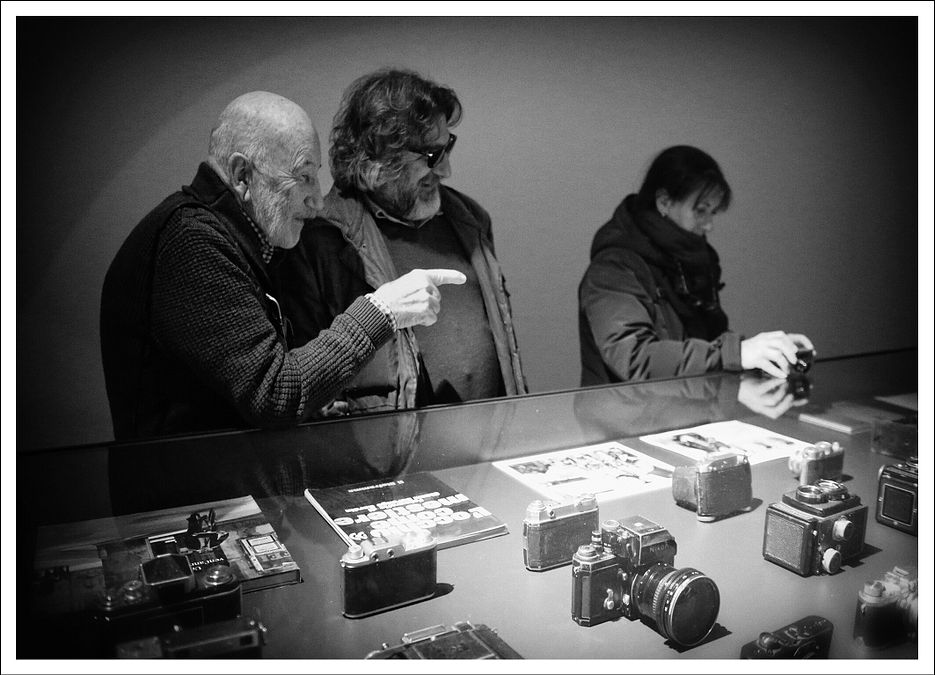

Nel corso della sua carriera ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il Leica Hall of Fame Award e numerosi premi alla carriera. Ha esposto in istituzioni prestigiose come il MoMA di New York, la Maison Européenne de la Photographie di Parigi e la Triennale di Milano. Le sue mostre, spesso monografiche, hanno attirato migliaia di visitatori e reso accessibile al grande pubblico il valore della fotografia documentaria.

Il suo lavoro è stato celebrato anche da riviste specializzate, fondazioni culturali e istituzioni accademiche. Le retrospettive a lui dedicate hanno mostrato la coerenza e la varietà della sua produzione. Ogni mostra era anche un invito alla riflessione sull'etica della visione e sulla responsabilità del fotografo.

Alla notizia della sua morte, il cordoglio si è diffuso rapidamente nel mondo dell'arte e della cultura. La sua opera continuerà a vivere attraverso le immagini, i libri, le esposizioni e il lavoro degli archivi che le custodiscono. Gianni Berengo Gardin non ha solo fotografato l'Italia: l'ha interpretata, ascoltata, restituita. Con discrezione, ma con forza. La sua eredità è quella di uno sguardo onesto che oggi ci manca già.

Numerosi esponenti del mondo culturale hanno espresso la loro gratitudine per un artista che ha saputo unire rigore e umanità. I suoi scatti saranno ancora oggetto di studio, ma anche di emozione. La memoria visiva che ha costruito è oggi un patrimonio da tutelare, valorizzare e trasmettere alle generazioni future.